Conditions de la protection du design, mesures provisionnelles, instance cantonale unique, internationalité, for, droit international privé, urgence, délai de péremption, nouveauté en droit des designs, originalité en droit des designs, élément caractéristique essentiel, impression générale, souvenir à court terme, caractère techniquement nécessaire, besoin de libre disposition, étendue de la protection, charnière, parois de douche ; art. 2 LDes, art. 4 lit. c LDes, art. 8 LDes, art. 21 LDes, art. 29 LDes, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 2 CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 10 LDIP, art. 109 al. 2 LDIP.

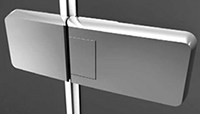

L’instance cantonale unique compétente en vertu de l’art. 5 al. 1 lit. a CPC pour connaître des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité, de licence, de transfert et de violation de ces droits, l’est aussi selon l’art. 5 al. 2 CPC pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (c. 1.1). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (lit. a), ou les tribunaux ou les autorités suisses du lieu d’exécution de la mesure (lit. b). La demanderesse fait valoir une violation de droits de propriété intellectuelle pour laquelle la compétence internationale est déterminée par l’art. 109 al. 2 LDIP. Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent ainsi être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du demandeur, ou à défaut ceux du lieu de l’acte ou du résultat. Pour les charnières de cloisons de douche qui seront effectivement présentées dans le cadre de l’exposition internationale Swissbau se tenant à Bâle (et pour celles-là uniquement), Bâle est bien un lieu de résultat fondant la compétence à raison du lieu des tribunaux bâlois (c. 1.2). Pour que des mesures provisionnelles puissent être ordonnées dans le cadre de l’art. 261 al. 1 CPC, il est nécessaire de rendre vraisemblable l’existence d’une prétention de nature civile fondée sur le droit civil matériel, que cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte causerait un préjudice difficilement réparable au titulaire de la prétention. L’art. 261 CPC ne mentionne pas explicitement l’exigence d’une urgence temporelle, ni non plus celle de proportionnalité, les mesures prises ne devant pas aller plus loin que ce qui est nécessaire à la protection de la prétention rendue vraisemblable (c. 2). Il y a urgence lorsque la procédure ordinaire (jusqu’à la décision de l’autorité de dernière instance dans la mesure où un recours est doté d’effet suspensif) durerait clairement plus longtemps que la procédure sur mesures provisionnelles. Les mesures provisionnelles supposent ainsi l’existence d’une urgence relative, les mesures superprovisionnelles, elles, une urgence particulière. Le fait pour un demandeur d’avoir traîné ou attendu pour agir ne conduit en principe au rejet de la requête que si des mesures superprovisionnelles sont demandées. Des mesures provisionnelles peuvent-elles être requises tant et aussi longtemps que demeure le risque que la prétention ne puisse plus être exécutée à temps ou complètement, notamment lorsque de nouvelles atteintes sont à craindre. La passivité n’est assimilée, en lien avec des mesures provisionnelles, à une attente constitutive d’abus de droit, qu’après un temps extrêmement long. Un délai, comme en l’espèce de quelques mois (3-4 mois), ne suffit pas à lever l’urgence relative des mesures provisionnelles, et ne saurait être assimilé à une attente constitutive d’abus de droit (c. 3.2). Pour déterminer l’originalité des charnières pour parois de douche concernées, il convient de comparer l’impression d’ensemble qu’elles dégagent de celle résultant pour leurs acquéreurs potentiels des éléments caractéristiques essentiels des charnières préexistantes (c. 4.3). L’exigence d’originalité implique que le design considéré se différencie par l’impression d’ensemble qu’il suscite de manière objective de ce qui était déjà connu. Un design nouveau et original peut tout à fait être banal s’il se distingue du point de vue de son impression d’ensemble, soit par des éléments caractéristiques essentiels, clairement de ce qui préexistait. La Cour considère que tel est le cas pour la charnière pour paroi de douche de la demanderesse dont elle admet à la foi l’originalité et la nouveauté (c. 4.3.2). Pour que la protection du droit du design entre en ligne de compte, il faut aussi que la forme choisie ne soit pas exclusivement conditionnée par la technique. Le besoin de libre disposition doit ainsi être pris en compte et découle de l’absence de liberté dans la détermination des formes retenues. Le droit exclusif découlant d’un enregistrement de design ne peut et ne doit limiter la concurrence dans le choix de la forme de ses produits que dans la mesure où la forme enregistrée n’est pas la simple expression du but utilitaire recherché et dictée par la fonctionnalité de l’objet de telle façon qu’il ne subsiste aucune liberté de création pour atteindre l’effet technique voulu. Un besoin général de libre disposition doit être nié tant qu’il existe des solutions alternatives permettant d’atteindre le même effet technique. L’existence de formes alternatives suffit pour justifier la protection du design. Des charnières de parois de douche peuvent revêtir une multitude de formes différentes, lesquelles ne sont dès lors pas exclusivement imposées par leur fonction au sens de l’art. 4 lit. c LDes (c. 4.4). Les exigences en matière d’examen de l’originalité au sens de l’art. 2 LDes sont les mêmes que celles concernant la détermination du champ de protection au sens de l’art. 8 LDes. L’impression d’ensemble de l’utilisateur intéressé est ainsi à nouveau déterminante. Il ne s’agit pas de procéder à une comparaison simultanée des designs en cause pour mettre en évidence des ressemblances ou des différences de détail. Le juge doit se concentrer sur les éléments caractéristiques essentiels qui déterminent l’impression d’ensemble et les apprécier en fonction de sa conception propre. De simples différences de détail ne suffisent pas pour que les designs puissent coexister. C’est en fonction du souvenir à court terme que l’acquéreur potentiel conserve des charnières concernées qu’il doit être tranché. La Cour considère que les charnières de la défenderesse reprennent justement l’élément caractéristique essentiel de celles de la demanderesse. La différence de quelques millimètres dans la mesure de la fente des charnières ne modifie pas l’impression d’ensemble qui en résulte. Il en va de même pour les autres détails dans les proportions et la forme des différents éléments constitutifs des charnières, qui ne peuvent être relevés qu’après une comparaison attentive et simultanée des produits, et ne sont pas susceptibles de demeurer dans le souvenir que l’acquéreur potentiel gardera à court terme des deux charnières (c. 5.4). [NT]