Le

terme anglais « BOND », signifiant « obligation »

ou « caution » et l'abréviation « ST. »,

signifiant entre autres « rue », appartiennent tous deux

au vocabulaire anglais de base. Londres compte plusieurs rues portant

le nom de « Bond ». En 1847, le marchand de tabac Philip

Morris ouvre son premier magasin au 22, rue Bond. A partir de 1854,

il fabrique ses propres cigarettes, qu'il met en vente à la même

adresse. Bond Street, dans le quartier londonien de Mayfair s'est

forgé une réputation de rue commerçante coûteuse avec des

boutiques élégantes proposant des marques exclusives, des bijoux,

de l'art et des antiquités dans les segments du prestige et du luxe.

Les parties s'accordent à reconnaître que Londres est connue du

public concerné en tant que capitale du Royaume-Uni et de

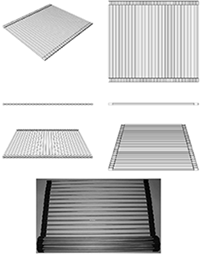

l'Angleterre (c. 3.2). En règle générale, les rectangles et les

lignes sont considérés comme des traits faiblement

individualisants, et appartiennent au domaine public. Le fait que ces

mêmes formes géométriques simples soient utilisées pour présenter

les produits du tabac n’y change rien. Il ne peut pas être

considéré que la marque jouit d’un caractère distinctif original

suffisant pour identifier les produits revendiqués, en raison du

clair contenu géographique descriptif qu'elle contient et du manque

d’originalité dans la représentation du signe (c. 3.4).

Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les règles

d’expérience (Erfahrungssatz)

en matière d’indications de provenance ne sont pas dépourvues de

fondement légal. Elles découlent, d’une part, du choix du

législateur de ne pas formuler positivement de critères de

détermination d’une indication de provenance à l’art. 47 al. 1

LPM et, d’autre part, de la définition négative des indications

de provenance de l’art. 47 al. 2 LPM. La conclusion qui en est

tirée, selon laquelle les dénominations géographiques connues

doivent être considérées comme des indications de provenance aussi

longtemps que d’autres circonstances ne viennent pas exclure cette

interprétation est conforme au concept normatif et à la ratio

legis de l'article 47

LPM (c. 4.2). La demanderesse considère que l’application des

règles d’expérience est insoutenable, car elles n’ont pas été

confirmées empiriquement. Dans la mesure où la demanderesse cherche

à invalider le recours des autorités judiciaires à « l’expérience

générale de la vie », elle ne peut être suivie (c. 4.3). La

demanderesse se plaint d’une violation du principe de la

répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ainsi que d’une

constatation incomplète des faits (art. 12 PA) et d’une violation

de son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.). Selon

elle, le recours aux règles d’expérience libère, d’une part,

les autorités et les juges d’établir la preuve positive d'une

compréhension en tant que lieu de provenance par les destinataires

et, d'autre part, contraint la demanderesse à apporter la preuve

d’un fait négatif, ce qui constitue une « froide inversion »

du fardeau de la preuve (c. 4.4). La demanderesse néglige le fait

que les règles d’expérience critiquées concernent principalement

l'évaluation libre des indices, preuves indirectes et preuves à

prima facie,

et ne contiennent pas de règle sur la répartition de la charge de

la preuve. Les faits internes – tels que la compréhension et les

attentes présumées du public concerné – ne peuvent généralement

pas être prouvés directement, mais seulement indirectement au moyen

d’indices. Ces difficultés procédurales sont prises en compte

dans la procédure d'enregistrement, dans la mesure où il suffit,

grâce à l’exigence de preuve réduite, que le plaignant expose de

manière crédible une ou plusieurs raisons de douter de l'exactitude

des preuves recueillies par l’instance précédente lors de

l’examen de demandes d’enregistrement de marques ou de ses

conclusions. La demanderesse n’est ainsi tenue de fournir que des

indications objectivement compréhensibles qui, avec un degré de

probabilité suffisant (vraisemblance), permettent de conclure à

l'existence des faits qu’elle allègue. L’allégation de la

demanderesse selon laquelle la charge de la preuve est inversée est

donc infondée (c. 4.4.1). Selon la demanderesse, la maxime

inquisitoire énoncée à l'art. 12 PA exige que des éléments de

preuve soient également recueillis pour étayer les présomptions

qui sous-tendent la décision, si l'autorité n'a pas une

connaissance fiable de certains événements ou de leurs causes et

effets. La maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition de la

charge de la preuve. Selon la règle de la charge de la preuve de

l'art. 8 CC, qui s'applique également en droit public, les

conséquences d'un défaut de preuve sont à la charge de celui qui

tire ses droits d'un fait qui n'a pas été prouvé ou qui n'a pas

été justifié selon le niveau de preuve applicable. Le Tribunal

administratif fédéral examine si la juridiction inférieure a

recueilli et apprécié l'ensemble des éléments de preuve

raisonnablement disponibles, dans la mesure où ils ne concernent pas

des faits généralement notoires. Cet examen porte notamment sur les

éléments de preuve qui montrent que le public cible associe la

marque à une provenance géographique des produits et services. Cela

n’exclut pas la preuve d’une perception différente par le public

cible. Des données probantes appropriées peuvent à tout moment

compléter ou corriger les règles d’expérience utilisées. Cela

doit néanmoins être établi par la demanderesse, et elle supporte

les conséquences de l'absence de preuve. L'application erronée des

règles d’expérience est susceptible de contrôle judiciaire (c.

4.4.2). Au vu de ce qui précède, les griefs de violation des

articles 29 al. 1 Cst., 12 PA et 8 CC s'avèrent infondés (c.

4.4.4). Selon la volonté expresse du législateur, les conceptions

de qualité spéciale ou de valeur ajoutée ne sont pas pertinentes

pour la détermination d'une attente du public cible quant à la

provenance des produits et services revendiqués (c. 4.5.1). Dans ATF

132 III 770 « Colorado (fig.) », le Tribunal fédéral a

examiné l'applicabilité des règles d’expérience indépendamment

du concept de qualité, et a depuis confirmé cette pratique dans une

jurisprudence constante. Il n’y a pas de raison sérieuse de

modifier cette pratique (c. 4.5.2). Il est vrai qu'il existe des

sites de production, de fabrication et de commerce moins chers que

Londres ou la Grande-Bretagne. Toutefois, aucune impossibilité

objective, au sens juridique du terme, au-delà de toute probabilité,

ne peut être tirée d'un argument d'efficience économique (c.

5.1.1). La demanderesse soutient sans succès, à défaut d’avancer

des arguments convaincants ou de produire des moyens de preuve que,

sur le plan symbolique, le signe représente un certain mode de vie

et une certaine attitude face à la vie (c. 5.2). De même, la

demanderesse allègue sans le prouver que « BOND ST. 22

LONDON » remplit sa fonction d’identification d’une

entreprise, puisqu’elle constitue une référence connue et

comprise à l’origine de l’entreprise, qui est une marque culte

de renommée mondiale (c. 5.3 et 5.3.1). Les moyens de preuve

produits ne permettent pas de prouver l’établissement d’un

secondary meaning

(c. 5.3.2). S’il est vrai que de nombreux produits du tabac sont

étiquetés avec des noms géographiques, l'hypothèse selon

laquelle, en conséquence de cela, les clients ciblés reconnaissent

une référence d’entreprise concrète dans le signe litigieux au

lieu d’une indication d’origine n’est pas convaincante. Cet

argument quantitatif suggère plutôt que l’origine géographique

joue un rôle particulier en relation avec les produits de la classe

34 (c. 5.4.1). La marque « BOND ST. 22 LONDRES (fig.) »

possède dans l’esprit du public concerné une signification claire

d'indication de provenance pour la fabrication et la distribution en

gros de produits du tabac, voire même de référence à la

provenance des matières premières. En tant qu'indication directe de

l'origine, la marque appartient donc au domaine public et n'est pas

enregistrable. En ce qui concerne le caractère distinctif, la marque

combinée ne possède pas le niveau de stylisation suffisant pour

surmonter le caractère descriptif du signe (c. 7.1).En conséquence,

il existe un risque de tromperie au sens de l'art. 2 let. c et des

art. 47ss LPM (c. 7.2). Le recours est rejeté (c. 8). [AC]