sic! 7-8/2013, p. 445-461, « Tunnels d’Arrissoules » ; œuvre, droit d’auteur, tunnel, œuvre du génie civil, projet, partie d’œuvre, œuvre d’architecture, individualité, liberté de création, protection des idées, contenu scientifique, calcul, plan, offre, enseignement technique, responsabilité de la collectivité publique pour ses agents, acte illicite, concurrence déloyale, exploitation d’une prestation d’autrui, remise du gain, mauvaise foi, gestion d’affaires, faute, enrichissement illégitime ; art. 3 CC, art. 4 CC, art. 41 CO, art. 55 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 5 lit. a LCD, art. 5 lit. b LCD, art. 9 LCD, art. 11 LCD.

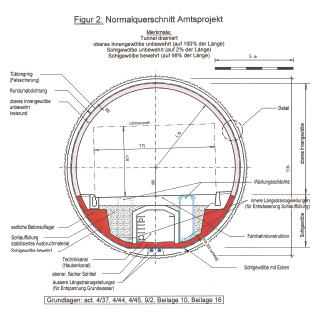

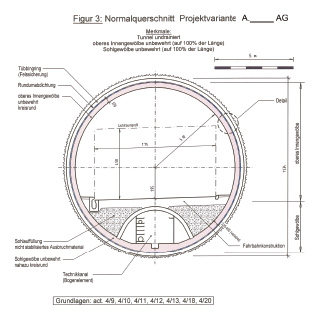

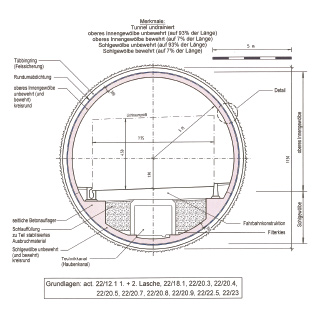

Un projet de construction de tunnels autoroutiers comportant un rapport technique, des commentaires, des calculs, des dessins et des plans, peut constituer une œuvre protégée au sens du droit d'auteur si les contingences techniques, juridiques et fonctionnelles (y compris naturelles) qui ont présidé à sa réalisation ont laissé à son auteur une marge de manœuvre suffisante pour qu'il ait néanmoins pu réaliser des choix créateurs autonomes débouchant sur un résultat individuel ; ce qui n'a pas été admis en l'espèce (c. IV.3-5). Les œuvres d'architecture, au sens de l'art. 2 al. 2 lit. e LDA, sont toutes les œuvres par lesquelles l'espace est structuré par une intervention humaine. Les productions des architectes, ingénieurs, architectes d'intérieur, paysagistes et décorateurs peuvent être protégées par la LDA. Les tunnels sont aussi mentionnés par la doctrine comme pouvant constituer des œuvres architecturales s'ils satisfont aux conditions de protection du droit d'auteur (c. IV.3.5.1). La forme des œuvres architecturales est souvent déterminée par leur but et d'autres contraintes (fonction, emplacement, dispositions en matière de police des constructions, moyens financiers du maître de l'ouvrage). La liberté de création de l'architecte est ainsi limitée, et ses réalisations peuvent donc bénéficier de la protection du droit dès qu'elles présentent un degré d'individualité, même réduit (c. IV.3.5.2). Les œuvres d'un ingénieur civil dépendent encore plus de contingences techniques (topographies, matériaux, tracé des voies, lois de la physique, problèmes de statique) et la liberté créatrice passe à l'arrière-plan. Dès qu'une forme d'exécution est imposée par les contingences techniques et qu'il n'existe pas d'alternative dépourvue d'impact sur l'effet image technique recherché, la réalisation ne présente pas d'individualité et appartient au domaine public. C'est souvent le cas pour les constructions du génie civil (ponts, routes et tunnels) qui, malgré leur caractère parfois esthétique, sont généralement dépourvues d'individualité étant donné les conditions qui ont présidé à leur réalisation comme les propriétés du sol, les exigences techniques et la dépendance aux matériaux utilisés. Si toutefois les conditions particulières à un cas d'espèce ont laissé une certaine marge de manœuvre à l'auteur de la réalisation considérée, plusieurs variantes étant imaginables pour résoudre le problème technique ou scientifique donné, les choix effectués par l'auteur du projet lui confèrent un caractère individuel (c. IV.3.5.3). Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Le contenu scientifique ou technique de plans, calculs, projets, dessins techniques, etc., n'est pas protégé par le droit d'auteur. Il peut l'être par le droit des brevets ou par le fait de demeurer secret, mais n'entre pas en ligne de compte pour déterminer si la réalisation à laquelle il est lié est individuelle et bénéficie de la protection du droit d'auteur (c. IV.3.6). La LCD ne protège pas les idées ou les méthodes. Ainsi, la simple idée de renoncer à un dispositif de drainage d'un tunnel pour laisser les eaux s'infiltrer dans la montagne n'est pas protégée par la LCD (c. IV.7.3). Par contre, la reprise et l'utilisation par un tiers de calculs, offres et plans, sans l'autorisation de leur auteur, constituent un acte de concurrence déloyale dont les auteurs sont non seulement celui qui a lancé l'appel d'offres, mais aussi les tiers qui utilisent ou exécutent les résultats de cet appel d'offres (c. IV.7.4). Tel n'est pas le cas si ces tiers ont développé leurs activités sur la base de leurs propres calculs (c. IV.7.5). La remise du gain selon l'art. 423 CO suppose la mauvaise foi du gérant (c. IV.14.4). La bonne foi est présumée. Toutefois, en vertu de l'art. 3 al. 2 CC, ne peut se prévaloir de sa bonne foi celui qui, en déployant l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, n'aurait pas pu être de bonne foi (c. IV.14.5). Le fait de renoncer à vérifier si un acte est susceptible de violer les droits de tiers, lorsqu'on a des raisons de penser que tel pourrait être le cas, est constitutif de mauvaise foi (c. IV.14.9.1). Dans le cas d'espèce toutefois, le tribunal n'a retenu ni la mauvaise foi (en raison d'une attention insuffisante), ni la faute du défendeur (c. IV.14.10). Du moment qu'il ne peut être reproché au défendeur ni un manque d'attention, ni un défaut de surveillance, il ne peut pas non plus lui être reproché une violation de ses obligations de vérification et de surveillance au sens du droit de la concurrence, ce qui ne laisse pas place à une action en restitution de l'enrichissement illégitime au sens de l'art. 62 CO (c. IV.15). [NT]