sic! 11/2008, p. 809 (rés.), « Parfümflasche III (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, emballage, bouteille, flacon, bouchon, poids de balance, parfum, produits cosmétiques, provenance commerciale, force distinctive, imposition comme marque, motivation de la décision, droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

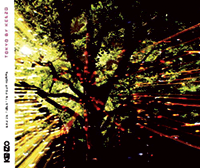

En le comparant – même de manière relativement lapidaire – à d’autres bouchons (ronds et métalliques), l’IPI a pris position au sujet de la force distinctive du bouchon du signe tridimensionnel (au sens strict [c. 4]) « Parfümflasche III (3D) » et n’a pas violé son obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst. [droit d’être entendu] ; c. 3.1) (c. 3.2). Pour être protégeable, un signe tridimensionnel doit se distinguer des formes habituelles et attendues dans le secteur et il doit être compris comme une indication de la provenance commerciale du produit (ATF 133 III 342 [cf. N 180] ; c. 2 in fine, 4.1, 4.2 et 5.2). Est déterminante en l’espèce l’impression générale qui se dégage du signe pour l’acheteur de produits de parfumerie et cosmétiques (classe 3), c’est-à-dire le consommateur moyen (c. 5.2). Les exigences relatives à la force distinctive d’un signe tridimensionnel sont d’autant plus élevées que – comme c’est le cas dans le domaine des produits cosmétiques – les produits du secteur présentent une grande diversité de formes (c. 5.3). Le contraste entre le corps sombre de la bouteille et le bouchon clair et brillant est fréquent dans le domaine des emballages de parfums (c. 5.3). Le fait que ce bouchon ait la forme de la partie supérieure (poignée) d’un poids de balance n’est guère reconnaissable ; le consommateur moyen ne verra dans ce bouchon qu’une forme courante de boule ou de pommeau. Le bouchon est petit et son aspect harmonieusement arrondi et brillant n’a rien de singulier qui le distingue des bouchons simples et courants (c. 5.3). N’est pas doté de force distinctive l’emballage combinant ce (petit) bouchon à un corps de bouteille (oblong) qui n’est, lui non plus, guère particulier (c. 5.3 in fine). Étant donné que la recourante ne fait pas valoir que le signe « Parfümflasche III (3D) » s’est imposé comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM), la question n’a pas à être examinée (c. 6). En conclusion, le signe « Parfümflasche III (3D) » appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et ne peut pas être protégé en Suisse (c. 7).