sic! 9/2014, p. 545-554, « Rollmate » ;

conditions de la protection du design, novae, égouttoir mobile, principe de la

rapidité de la procédure, principe de la bonne foi en procédure, qualité pour

agir du preneur de licence, présomption de la nouveauté du design, présomption

de l’originalité du design, présomption du droit de déposer un design, nullité

d’un design, fardeau de la preuve, fait dirimant, représentation du design,

étendue de la protection, originalité en droit des designs, nouveauté en droit des

designs, impression générale, souvenir à court terme, caractère techniquement

nécessaire, cercle des destinataires pertinents, degré d’attention accru, concurrence

déloyale, concurrents, risque de confusion nié, numerus clausus des droits

de propriété intellectuelle ; art. 8 CC, art. 1 LDes, art. 2 al. 1 LDes, art. 2 al. 3 LDes,

art. 4 lit. a LDes, art. 4 lit. b LDes, art. 4 lit. c LDes, art. 8 LDes, art. 19 al. 1 lit. b LDes, art. 21 LDes, art. 35 al. 4 LDes, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 3 al. 1 lit. e LCD,

art. 9 al. 1 LCD, art. 52 CPC, art. 124 al. 1 CPC, art. 229 al. 1 lit. a CPC, art. 229

al. 1 lit. b CPC, art. 229 al. 2 CPC.

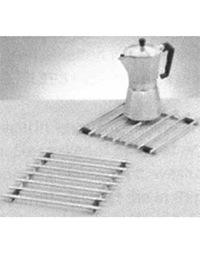

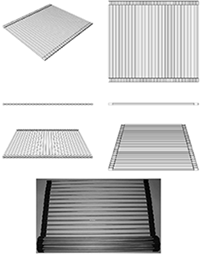

Les faits et moyens de preuves nouveaux ne peuvent plus être invoqués que de manière limitée après un second échange d’écritures. Ne sont alors procéduralement plus admissibles que les novae proprement dit (art. 229 al. 1 lit. a CPC) ou les novae improprement dit qui, en dépit de la diligence requise, ne pouvaient être invoqués plus tôt (art. 229 al. 1 lit. bCPC). Ces novae doivent dans tous les cas être invoqués immédiatement après leur découverte. Les conserver « en réserve » pendant des semaines ou des mois jusqu’à l’audience principale viole les principes du respect des règles de la bonne foi en procédure (art. 52CPC), ainsi que de la conduite rapide de la procédure au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (c. 2.2). Invoquer comme en l’espèce des novae ou de faux novae plus de trois semaines après leur découverte est notoirement tardif (c. 2.3.2). En vertu de l’art. 35 al. 4 LDes, celui qui est au bénéfice d’une licence exclusive dispose de la qualité pour agir, indépendamment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. L’art. 35 al. 4 LDes confère ainsi au preneur de licence exclusif un droit d’agir général et indépendant. L’autorisation d’agir peut ensuite être limitée, matériellement, temporellement ou territorialement, par la portée de la licence (c. 3.2.1). Le tribunal considère qu’une confirmation écrite qu’une licence d’exploitation et de commercialisation du design enregistré « Rollmatte » pour la Suisse a été accordée au preneur de licence par le bénéficiaire de l’enregistrement de ce design, sans aucune restriction quant à la matière, ni quant au temps, constitue la preuve indirecte tant de l’existence d’un contrat de licence exclusive valant sans limitation pour l’ensemble du territoire de la Suisse, que de la qualité pour agir du preneur de licence (c. 3.2.2). La présomption de validité d’un design enregistré déduite de l’art. 21 LDes concerne les exigences de nouveauté et d’originalité du design, ainsi que celle se rapportant à la qualité pour le déposer. Cette présomption ne porte par contrepas sur le caractère techniquement nécessaire ou non du design, et il n’y a pas de raison d’en étendre le champ d’application au-delà de la lettre même de l’art. 21 LDes. Il devrait par conséquent revenir au titulaire du droit au design d’établir que les caractéristiques du design enregistré ne découlent pas exclusivement de sa fonction technique, au sens de l’art. 4 lit. c LDes. Comme toutefois il résulte d’une interprétation systématique de la LDes que le motif d’exclusion à l’enregistrement des caractéristiques techniquement nécessaires a été conçu par le législateur comme une exception à la protection qui ne doit être retenue que lorsque le caractère imposé par la technique d’un produit est établi, il s’agit d’un fait dirimant dont la preuve incombe à celui qui se prévaut de la nullité du design considéré (cons. 5.2). L’art. 4 lit. a LDes trouve application lorsque les illustrations déposées ne permettent pas de discerner clairement quel est l’objet de la protection ou lorsque la représentation qui en est donnée n’est pas suffisamment concrète. L’art. 19 al. 1 lit. b LDes ne précise pas quel doit être le contenu de la représentation du design que doit comporter le dépôt, dont il dit seulement qu’elle doit se prêter à la reproduction. Ce sont toutefois les représentations déposées qui constituent la base de la protection et leur choix est donc de grande importance, en particulier pour la détermination de l’étendue de la protection au sens de l’art. 8 LDes, et pour l’examen des conditions matérielles de la protection selon l’art. 2 LDes. N’est ainsi en particulier protégé que ce qui peut être reproduit sur la base de l’ensemble des représentations déposées ; et le titulaire d’un design ne peut pas se prévaloir dans la détermination du champ de protection de caractéristiques qui ne sont pas exprimées par les représentations déposées. De petites différences entre les illustrations ne portent pas à conséquence concernant l’existence même de l’enregistrement, mais sont prises en compte dans la détermination de l’étendue de la protection qu’elles contribuent le cas échéant à limiter en défaveur du déposant, dans la mesure où il convient alors d’ignorer les différences dans la détermination du champ de protection (c. 6.1.2 et c. 6.1.3). L’examen de l’exigence d’originalité de l’art. 2 al. 3 LDes constitue un examen élargi ou relatif de l’exigence de nouveauté, rendant l’examen séparé de cette dernière obsolète. Si l’exception d’absence d’originalité s’avérait infondée, celle se rapportant à l’absence de nouveauté le serait du même coup, l’absence d’originalité d’un design impliquant également son absence de nouveauté (c. 6.2.1.2). La Cour considère que l’acquéreur potentiel du produit, comme le professionnel d’ailleurs, sera attentif non seulement aux barreaux parallèles métalliques présents dans les deux objets, mais aussi à la terminaison de leurs extrémités dont la construction très différente marquera plus la mémoire que la présence de baguettes métalliques, l’utilisation de métal pour les ustensiles de cuisine étant peu frappante. Pour la Cour, la terminaison des côtés du dessous-de-plat détermine l’impression d’ensemble et génère une impression très technique avec ses différents maillons qui évoquent une chaîne de vélo et ressortent de manière proéminente en semblant opérer une coupure des baguettes, alors que celles-ci paraissent se prolonger jusqu’à l’extrémité des bords de l’égouttoir déroulant dans lesquels elles demeurent visibles en filigrane. Les deux produits étant d’une structure et d’une constitution largement différentes, le premier dessous-de-plat invoqué comme constituant une antériorité ne ruine pas l’originalité de l’égouttoir déroulant. Le deuxième dessous-de-plat examiné n’y réussit pas non plus, d’une part parce qu’il ne peut pas être roulé sur lui-même, ensuite parce qu’il est dépourvu d’éléments de liaison entre ses barres à leurs extrémités et que du fait des éléments métalliques utilisés et de la manière dont ils sont agencés, il frappe par son design minimaliste dont l’impression d’ensemble est marquée par des barreaux reposant sur deux éléments de liaison métallique également en forme de grille ouverte (c. 6.2.2.3). Le terme de « technique » doit être compris au sens large et englobe tous les aspects fonctionnels liés à l’utilisation d’un produit. Cela comprend les dispositions de forme qui découlent de l’utilisation conforme à sa destination, de l’emploi ou du maniement d’un produit sans qu’une liberté créatrice demeure, ou lorsqu’il n’existe aucune alternative de conception raisonnable pour atteindre le même effet technique. L’art. 4 lit. c LDes ne concerne ainsi que les cas dans lesquels aucune alternative de forme ne permet d’atteindre l’effet technique ou fonctionnel recherché et pour lesquels il n’existe donc qu’une seule forme d’exécution raisonnable (c. 6.3.2). Un égouttoir mobile doit bien remplir certaines caractéristiques techniques pour permettre à la fois l’écoulement de l’eau et la « portabilité » du dispositif. On peut se demander si le fait que l’égouttoir puisse se dérouler doit être ajouté à ces deux premières caractéristiques techniques dans la mesure où il s’agit seulement d’un élément nécessaire à la mobilité du tout, et pas à la qualité de l’égouttement. Comme toutefois l’enroulement du dispositif n’est qu’une manière d’en assurer le caractère mobile et qu’il en existe beaucoup d’autres, l’enroulement de l’égouttoir sur lui-même n’est pas un critère autonome à prendre en compte comme moyen technique d’assurer la mobilité de l’égouttoir, dans l’examen du caractère techniquement nécessaire du design. Dans le cas particulier du design dont la validité est attaquée, ni les baguettes parallèles dans leur milieu, ni leur dispositif de fixation aux extrémités ne sont dans leur apparence concrète exclusivement conditionnés par leur fonction technique. Les baguettes pourraient avoir d’autres formes (carrée, rectangulaire, ovale) permettant aussi bien l’égouttement que leur forme sphérique ; la distance entre les baguettes pourrait être différente. Elles pourraient aussi être de longueur différente avec des alternances, etc., et finalement le dispositif de fixation entre les baguettes pourrait aussi être conçu de manière complètement différente. Il existe ainsi, dans le cas d’espèce, une certaine liberté de création et des alternatives de forme qui permettraient d’obtenir le même effet fonctionnel recherché de disposer d’un égouttoir mobile déroulant (c. 6.3.3). Le caractère techniquement nécessaire du design de l’égouttoir n’est donc pas retenu. Le preneur de licence exclusive participe à la concurrence dans la mesure où il bénéfice des droits exclusifs d’utilisation et a la qualité pour agir au sens de l’art. 9 al. 1 LCD (c. 8.2.1). Cette légitimation active découle aussi de ce que les marchés visés par les deux produits sont les mêmes du point de vue matériel, temporel et géographique (c. 8.2.2). Les dispositions de la LCD s’appliquent indépendamment de celles du droit des biens immatériels et la théorie selon laquelle un acte ne tombant pas sous le coup d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait devenir illicite du fait de la LCD « Umwegthese » a été abandonnée. Les prétentions fondées sur le droit du design et celles découlant de la LCD sont ainsi indépendantes et peuvent être allouées indépendamment l’une de l’autre, pour autant que leurs conditions d’application respectives soient satisfaites (c. 8.3). La différence visuelle importante que les deux designs présentent du point de vue de leur impression d’ensemble exclut tout risque de confusion entre eux au sens de la LCD également. Le choix du consommateur, s’il est guidé par l’esthétique des deux produits, exclut lui aussi tout risque de confusion, d’autant qu’on peut attendre de ce public cible, soucieux de l’esthétique de sa cuisine, un degré d’attention accru (c. 8.4.3). L’apposition de la marque de la défenderesse de manière bien visible sur ses produits est aussi de nature à lever tout risque de confusion éventuel (c. 8.4.3). [NT]

pour des services de transport en classe 39 (c. 5.5). Normalement, l’utilisation d’une marque dans la correspondance ou la facturation ne permet pas d’établir son usage sérieux. Néanmoins, les opportunités d’utiliser une marque sont moins nombreuses lorsque l’on propose des services que lorsque l’on offre des produits. En particulier quand, comme dans le cas présent, les services de transport ne sont pas fournis en présence de leurs destinataires. La recourante n’avait que peu d’autres possibilités d’utiliser son logo à titre de marque, qu’en l’affichant sur ses camions et sur ses factures. Dès lors, les factures soumises à titre de preuve permettent d’établir un usage sérieux de la marque (c. 5.6). L’élément principal « WHEELS » est écrit en majuscules et les deux « E » du milieu sont stylisés. S’y ajoute l’élément « LOGISTICS ». Compte tenu de sa proximité avec le terme allemand « Logistik », ce terme anglais est compris par les destinataires.Cependant, l’élément principal « WHEELS » domine nettement l’impression d’ensemble, de sorte que le signe n’est pas descriptif. L’utilisation de cette marque en caractères rouges constitue un usage de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée (c 5.7). L’usage de la marque opposante est vraisemblable pour les « services et travaux d’entreprise de transport » en classe 39, mais pas pour les autres services revendiqués en classes 9 et 42 (c. 5.8). Le recours est partiellement admis. L’affaire est renvoyée à l’instance précédente (c. 6). [AC]

pour des services de transport en classe 39 (c. 5.5). Normalement, l’utilisation d’une marque dans la correspondance ou la facturation ne permet pas d’établir son usage sérieux. Néanmoins, les opportunités d’utiliser une marque sont moins nombreuses lorsque l’on propose des services que lorsque l’on offre des produits. En particulier quand, comme dans le cas présent, les services de transport ne sont pas fournis en présence de leurs destinataires. La recourante n’avait que peu d’autres possibilités d’utiliser son logo à titre de marque, qu’en l’affichant sur ses camions et sur ses factures. Dès lors, les factures soumises à titre de preuve permettent d’établir un usage sérieux de la marque (c. 5.6). L’élément principal « WHEELS » est écrit en majuscules et les deux « E » du milieu sont stylisés. S’y ajoute l’élément « LOGISTICS ». Compte tenu de sa proximité avec le terme allemand « Logistik », ce terme anglais est compris par les destinataires.Cependant, l’élément principal « WHEELS » domine nettement l’impression d’ensemble, de sorte que le signe n’est pas descriptif. L’utilisation de cette marque en caractères rouges constitue un usage de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée (c 5.7). L’usage de la marque opposante est vraisemblable pour les « services et travaux d’entreprise de transport » en classe 39, mais pas pour les autres services revendiqués en classes 9 et 42 (c. 5.8). Le recours est partiellement admis. L’affaire est renvoyée à l’instance précédente (c. 6). [AC]