À la différence de l'action en exécution (art. 62 LDA), l'action en constatation (art. 61 LDA) n'est pas susceptible d'être touchée par la péremption (art. 2 CC). Toutefois, selon les circonstances, l'intérêt légitime à la constatation exigé par l'art. 61 LDA (qui implique une incertitude — sur un droit ou sur les relations juridiques des parties découlant du droit d'auteur — susceptible d'être éliminée par une constatation judiciaire) peut être nié en cas de retard à agir (c. 3.2). En l'espèce, le recourant a un intérêt légitime à la constatation de sa qualité d'auteur du « Guide orange » (manuel d'intervention pratique destiné aux sapeurs-pompiers). Il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir agi pendant les 27 années durant lesquelles les relations entre les parties ont été harmonieuses. Par ailleurs, en raison de l'incessibilité des droits moraux, l'intérêt d'une personne physique à faire constater qu'elle est l'auteur d'une œuvre ne saurait disparaître par l'écoulement du temps (c. 3.3). La reconnaissance judiciaire de la qualité d'auteur d'une œuvre ne préjuge toutefois pas de la cession préalable par l'auteur, dans le cadre par exemple du contrat de travail qui lie les parties, de droits moraux transmissibles ou de droits patrimoniaux (c. 3.3). La disposition originale de la matière (par fiches d'intervention comprenant, pour chaque produit, en tout cas une étiquette chimique, le numéro ONU, une échelle des dangers, une description du produit et de ses dangers, différentes rubriques indiquant aux intervenants comment agir au mieux selon les situations, ainsi qu'une indication des constantes) rend le « Guide orange » individuel et en fait une œuvre au sens de l'art. 2 al. 1 LDA (c. 4.2). Est coauteur celui qui concourt de manière effective à la détermination définitive de l'œuvre ou à sa réalisation. Sa contribution peut résider dans la forme ou dans la structure du contenu, pour autant qu'elle revête l'individualité nécessaire. En l'espèce, le recourant est coauteur du « Guide orange », car il ne s'est pas limité à exécuter les instructions de son employeur (c. 4.3).

Disposition

CC (RS 210)

ATF 133 III 360 ; sic! 9/2007, p. 619-622, « Contratto di licenza » ; contrat portant sur la marque, contrat de licence, résiliation, contrat de travail ; art. 9 Cst., art. 2 CC, art. 271 al. 1 CO, art. 337 CO, art. 18 LPM.

Un contrat de licence ne peut pas être résilié avec effet immédiat selon les dispositions applicables au contrat de travail. Une résiliation non conforme au contrat ne saurait déployer ses effets que si elle est fondée sur de justes motifs et si elle n'est pas contraire aux règles sur la protection de la bonne foi, faute de quoi le rapport contractuel subsiste.

- Art. 2

- Art. 337

- Art. 271

-- al. 1

- Art. 9

- Art. 18

sic! 10/2013, p. 612- 620, « Comparis ; Comparis.ch / www.comparez.ch » ; motifs relatifs d’exclusion, nom de domaine, contenu d’un site Internet, comparez.ch, risque de confusion nié, exploitation de la réputation, similarité des produits ou services, similarité des signes, domaine de deuxième niveau, force distinctive faible, signe appartenant au domaine public, principe de la spécialité, concurrence déloyale ; art. 2 CC, art. 29 CC, art. 3 LPM, art. 15 LPM, art. 3 LCD.

Sauf en présence d’une marque notoire au sens de l’art. 15 LPM, l’examen du contenu du site Internet est nécessaire pour déterminer le risque de confusion entre un nom de domaine et une marque, vu le principe de la spécialité qui s’applique en droit des marques. Même dans les autres domaines juridiques, il paraît difficile de faire abstraction du contenu du site, dès lors que le risque de confusion s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances (c. 4.2.2). Si le public est provisoirement induit en erreur, mais que la méprise peut être corrigée en raison des circonstances – donc aussi en raison du contenu du site – il n’y a pas de risque de confusion, mais éventuellement une exploitation de la réputation d’autrui (c. 4.2.3). Celle-ci implique que l’on utilise un signe comme nom de domaine pour profiter de la renommée d’un tiers et diriger les internautes vers son propre site Internet. Il s’agit d’une notion pertinente en concurrence déloyale, en droit au nom et pour les marques de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM (c. 4.2.4). En l’espèce, les services commercialisés par les parties sont semblables (c. 4.3.3.2). Pour apprécier la similitude des signes, c’est avant tout le domaine de deuxième niveau qui est déterminant (c. 4.3.3.3.3). En l’espèce, l’élément « compar », qui est commun au nom de domaine litigieux et aux marques protégées, relève du domaine public (c. 4.3.3.3.2). Les internautes savent que le moindre détail a son importance en matière de nom de domaine. Lorsqu’un signe est utilisé exclusivement comme nom de domaine sur Internet, de petites différences par rapport à la marque protégée suffisent à exclure la similitude (c. 4.3.3.3.3). La prononciation des mots « comparez » et « comparis » n’est pas identique (c. 4.3.3.3.5). Le faible caractère distinctif d’une marque peut être accru par la publicité et l’usage de cette marque.Mais cela ne va pas jusqu’à empêcher un tiers d’utiliser des éléments de la marque appartenant au domaine public (c. 4.3.3.4.2). De même, le droit de la concurrence déloyale ne permet pas d’interdire l’utilisation d’une désignation relevant du domaine public selon le droit des marques (c. 4.4.1). Le seul fait d’employer la désignation usuelle « comparez » ne suffit pas à démontrer une exploitation de la réputation d’autrui au sens du droit de la concurrence déloyale (c. 4.4.2.3). [VS]

sic! 9/2014, p. 560-562, « Netzstecker » ; action en dommages-intérêts, action en remise du gain, licence exclusive, remise du gain, mauvaise foi, violation d’un brevet, fardeau de la preuve, vraisemblance, pouvoir d’appréciation, frais ; art. 2 CC, art. 42 al. 2 CO, art. 423 CO, art. 73 LBI.

Le lésé au bénéfice d’une licence exclusive peut agir en dommages-intérêts aux conditions qui prévalent en droit des obligations ou, alternativement, en remise du gain, selon les dispositions applicables en matière de gestion d’affaires sans mandat (art. 423 CO) (c. 4.2). Le gain consiste alors en la différence entre le patrimoine effectif du contrefacteur et la valeur de ce même patrimoine s’il n’avait pas commercialisé les contrefaçons (en l’espèce des prises d’alimentation électrique (Netzstecker). Le revenu net étant déterminant, il convient de déduire les coûts engagés par le contrefacteur. La jurisprudence soumet de surcroît l’action en remise de gain à la condition de la mauvaise foi du contrefacteur. Agit notamment de mauvaise foi celui qui savait, devait savoir ou pouvait savoir qu’il agissait de manière contraire au droit (art. 2 CC). Cette condition est remplie si le contrefacteur maintient son activité litigieuse suite à la réception d’un courrier de mise en demeure l’informant qu’il agit de manière contraire au droit. Il en va de même lorsqu’un commerçant spécialisé dans les appareils high-tech commande, sans effectuer de recherches préalables, un produit potentiellement protégé, dans un pays dont il est connu qu’il n’offre pas une protection adéquate des droits immatériels (c. 4.3). Le fardeau de la preuve du gain manqué est supporté par le lésé. L’art. 42 al. 2 CO s’applique par analogie à l’action en remise du gain lorsqu’il n’est pas possible d’établir le gain manqué de manière exacte. Il suffit au lésé de rendre sa prétention plausible sur le fond et sur son étendue. Il n’est pas nécessaire que des factures détaillées soient produites. La remise du gain est au surplus conditionnée à la violation d’un droit. Il faut alors déterminer dans quelle mesure le droit violé est à l’origine de la décision d’achat ou si d’autres circonstances ont joué un rôle prépondérant dans ce cadre. La réponse à cette question relève du pouvoir d’appréciation du juge (c. 4.3). Les frais d’avocat et d’agent de brevets engagés par le lésé avant le procès en vue de contrôler l’existence d’une violation d’un brevet ou de faire notifier des courriers de demeure à la partie adverse constituent des frais en lien direct avec le procès. Leur remboursement peut être exigé par le lésé (c. 4.5). [FE]

sic! 1/2015, p. 37-46, « Arthursgroup SA / SwissArthurProd SA », JdT2015 II 204, JdT 2015 II 208 ; raison de commerce, instance cantonale unique, marque de service, spectacle, services de production de spectacles, concert, péremption, usage à titre de marque, usage à titre de raison de commerce, usage de la marque, produit ou service accessoire, preuve d’un fait négatif, preuve de l’usage d’une marque, preuve du défaut d’usage, bonne foi, similarité des produits ou services, services de divertissement, activités culturelles, similarité des raisons de commerce, droit d’être entendu, principe de la spécialité, publication du jugement ; art. 9 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 107 al. 1 LTF, art. 2 CC, art. 8 CC, art. 933 al. 1 CO, art. 951 al. 2 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 15 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 1 lit. c CPC, art. 52 CPC.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n’a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (c. 1.1). Le TF doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d’office les constatations de faits qui se révèlent manifestement inexactes, c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst. ou établies en violation du droit comme l’entend l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (c. 1.3). Le TF ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF) (c. 1.4). L’usage de la marque doit intervenir conformément à la fonction de celle-ci pour distinguer les produits ou les services, soit de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque au sens de l’art. 11 al. 1 LPM est une question de droit. Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits ou les services enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (c. 3.2). L’utilisation d’une marque en relation avec des produits ou services auxiliaires ne valide pas le droit à la marque pour de tels produits ou services. Sont considérés comme tels les produits ou services qui font partie de l’offre du produit ou service principal et qui lui sont accessoires sans être commercialisés de manière indépendante. Les produits ou les services qui, bien qu’accessoires au produit ou au service principal, sont offerts à titre onéreux ne peuvent plus être considérés, sous réserve des situations dans lesquelles la contrepartie ne serait que symbolique, comme produits/services auxiliaires. Il restera toutefois à établir l’existence d’un usage sérieux de la marque apposée sur ces produits/services (c. 3.3). Un usage purement symbolique fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque ne suffit pas. Le titulaire doit manifester l’intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service. Par ailleurs, l’usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. Un usage à des fins privées ou à l’intérieur de l’entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (c. 3.4). En ce qui concerne la preuve du défaut d’usage, l’art. 12 al. 3 LPM tient compte de la difficulté à apporter la preuve d’un fait négatif. Quiconque invoque le défaut d’usage doit donc le rendre vraisemblable, la (contre)-preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation de nature procédurale ne constitue toutefois pas un renversement du fardeau de la preuve (c. 3.5). Pour satisfaire à l’exigence de la (contre)-preuve, il incombe au titulaire d’établir tous les éléments de faits qui permettront ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage intervient conformément à la fonction de la marque, que les produits ou services considérés ne sont pas des services auxiliaires et que l’usage de la marque est sérieux. Si la marque a été enregistrée pour plusieurs produits et/ou services, il appartient au titulaire d’apporter, en lien avec chacun des produits/services revendiqués, les éléments de preuves précités (c. 3.6). L’organisation de trois soirées entre 2007 et 2011 ne représente pas une exploitation suffisante pour satisfaire à l’exigence qui découle implicitement de l’art. 11 al. 1 LPM. Ce d’autant que la recourante ne fournit aucune donnée qui permettrait de compenser l’usage très limité sur le plan quantitatif (pendant le délai de carence) par un chiffre d’affaires particulièrement élevé (c. 3.7.1). Le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers l’usage de signes similaires et destinés à des produits ou des services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c et art. 13 al. 2 LPM). L’existence de ce risque est une question de droit que le TF examine librement dans le cadre d’un recours en matière civile (c. 4.2). Sous réserve de la marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM, il ne peut y avoir de risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM lorsque les produits et services ne sont pas similaires, indépendamment des signes qui sont confrontés. Le simple fait qu’il puisse exister des chevauchements entre les groupes de consommateurs concernés par les services examinés ou entre les lieux où les prestations sont fournies ne permet pas de conclure à la similitude des services (c. 4.3). Les services de divertissement, de spectacles et de concert, d’organisation et de production de manifestations culturelles sont des offres distinctes économiquement des services des cafetiers-restaurateurs. Une similitude entre les services liés à de la restauration (exploitation de cafés, restaurants, bars, dancings, cabarets et hôtels) et ceux d’organisation ou production de manifestations culturelles et de spectacles est exclue et tout risque de confusion entre les marques peut être écarté (c. 4.4). Le principe de la spécialité ne s’applique pas en droit des raisons de commerce. Les raisons de commerce litigieuses qui contiennent toutes deux le même élément essentiel Arthur ne se distinguent pas de manière suffisamment nette pour qu’un risque de confusion puisse être nié. L’existence de confusion concrète n’est qu’un indice de l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2). La péremption du droit d’agir ne doit pas être admise facilement, car selon l’art. 2 al. 2 CC, un droit ne sera pas protégé que si son exercice est manifestement abusif. La péremption est admise avec encore plus de retenue en cas de conflit entre raisons de commerce. Elle suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (c. 6.1). Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation du signe litigieux. Pour les raisons de commerce, en vertu de l’effet positif du registre du commerce (au sens de l’art. 933 al. 1 CO), l’inscription de la raison de commerce devient opposable aux tiers dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le No de la Feuille Officielle Suisse du Commerce où est publiée l’inscription (art. 932 al. 2 CO) (c. 6.2). Plus la période pendant laquelle l’ayant droit tolère l’usage concurrent est longue, plus l’auteur de la violation sera fondé à admettre, selon les règles de la bonne foi, que l’ayant droit continuera à tolérer la violation et qu’on ne pourra exiger de lui qu’il doive abandonner la situation acquise. L’ayant droit peut exceptionnellement se voir opposer la péremption même vis-à-vis de celui qui s’est consciemment approprié un signe distinctif prêtant à confusion, en particulier lorsque, par sa passivité, il amène le concurrent (originairement de mauvaise foi) à la conviction légitime que la violation est tolérée. La jurisprudence récente en matière de signe distinctif opte pour une période entre 4 et 8 ans. Dans un cas particulier, la péremption a déjà été admise au bout d’une année et demie et dans un autre cas envisagée après une période de 2 ans (c. 6.3). La répétition d’interpellations non suivies d’effet peut conforter l’auteur de l’atteinte dans la conviction que l’ayant droit ne songe pas sérieusement à faire valoir ses droits en justice (c. 6.4). S’agissant enfin de la position acquise sur le marché, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (c. 6.5). À cet égard, la valeur appréciable créée par l’auteur de l’atteinte ne suffit pas, à elle seule, pour entraîner la péremption. Le TF rappelle que le facteur temps revêt également une grande importance dans l’examen de la passivité de l’ayant droit et que dans le cas d’espèce une durée d’inaction de 19 mois jusqu’à la première mise en demeure est trop limitée pour être interprétée comme une tolérance au point de conduire à la péremption. Considérer la durée d’inactivité comme suffisante en l’espèce conduirait à une situation inacceptable. Cela reviendrait à favoriser les entreprises qui sont susceptibles de créer rapidement une valeur économique appréciable en faisant connaître leurs signes au moyen d’une réclame massive, ce qui ne correspond pas au fondement de la péremption qui tend à une protection de la confiance et non à celle de la possession (c. 6.6). Considérant une éventuelle intervention de la péremption entre la première mise en demeure (16 mars 2010) et l’introduction de l’action (20 juin 2012), le TF relève qu’il s’agit de savoir si la passivité prolongée de l’ayant droit a pu légitimement susciter auprès du défendeur la conviction que son comportement était toléré et qu’il le serait également à l’avenir, mais qu’il ne s’agit pas de contraindre l’ayant droit à agir avec une certaine célérité. En l’espèce, le TF considère que la passivité de la lésée n’a pas pu créer une apparence d’autorisation ; et que le contenu des mises en demeure était clair et ne pouvait en soi laisser croire à la défenderesse que l’ayant droit ne songeait pas sérieusement à faire valoir ses droits. Si la répétition des interpellations ne permet pas de légitimer l’action indéfiniment, il serait néanmoins absurde d’admettre la péremption dans l’hypothèse où l’ayant droit interpelle plusieurs fois sa partie adverse (sur une brève période) pour communiquer à celle-ci qu’il n’entend précisément pas tolérer l’utilisation du signe litigieux, alors que ce droit d’action n’aurait pas été éteint s’il n’avait interpelé qu’une seule fois sa partie adverse. La jurisprudence n’exige pas le renouvellement des mises en demeure sur des périodes aussi brèves et la péremption doit être admise avec une encore plus grande retenue lorsque l’ayant droit a déjà mis en demeure l’auteur de la prétendue violation (c. 6.7). Le droit d’action de la demanderesse n’étant pas périmé, la violation de l’art. 956 CO pouvait être invoquée en justice par celle-ci (c. 6.8). L’usage indu consiste en l’occurrence à avoir transgressé la règle de l’art. 951 al. 2 CO qui contient l’obligation de choisir une raison de commerce qui se distingue suffisamment d’une autre raison de commerce antérieure. Constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec l’activité commerciale, par exemple l’emploi d’une enseigne reproduisant le signe en cause, l’inscription de celui-ci sur des papiers d’affaires à l’instar des catalogues, des listes de prix, des prospectus et des cartes de recommandation et l’utilisation du signe dans des répertoires d’adresses ou des annuaires téléphoniques (c. 6.8.4). La publication du jugement suppose que la victime de l’atteinte ait eu au moment du jugement un intérêt digne de protection à ce que la publication, qui doit contribuer à dissiper le trouble que l’auteur a propagé dans les cercles intéressés, soit ordonnée par le juge. Il n’y a pas d’intérêt digne de protection si l’atteinte n’a entraîné que très peu de confusion dans le public ou n’a pas été remarquée dans les milieux professionnels ou dans le public. Le recours est partiellement admis s’agissant du risque de confusion entre les raisons de commerce. [NT]

- Art. 8

- Art. 2

- Art. 933

-- al. 1

- Art. 956

- Art. 951

-- al. 2

- Art. 52

- Art. 5

-- al. 1 lit. c

-- al. 1 lit. a

- Art. 9

- Art. 12

-- al. 3

-- al. 1

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 15

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 11

-- al. 1

- Art. 107

-- al. 1

- Art. 75

-- al. 2

-- al. 2 lit. a

- Art. 95

- Art. 105

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 99

-- al. 2

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

Recours en matière civile, droit à l’intégrité de l’œuvre, droit de la personnalité, engagement excessif, pesée d’intérêts, œuvre, individualité, œuvre d’architecture ; art. 75 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 27 al. 2 CC, art. 28 al. 2 CC, art. 11 al. 2 LDA, art. 12 al. 3 LDA.

Le recours en matière civile au TF est ouvert sur la base de l'art. 75 al. 2 let. a LTF, même si le tribunal supérieur cantonal n'a pas statué sur recours (c. 1.1). Le TF ne peut s'écarter des faits retenus par l'autorité cantonale que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui équivaut à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (c. 1.2). Il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée ; il n'est pas lié par l'argumentation des parties mais s'en tient aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours, sous réserve d'erreurs manifestes (c. 1.3). En l'espèce, la modification projetée ne toucherait pas uniquement la terrasse couverte, mais « l'aspect général de la maison ». Il s'agit donc de savoir si la villa (dans son ensemble) est protégée par le droit d'auteur (c. 3). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même. L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique. Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection; il en va notamment ainsi pour les œuvres d'architecture en raison de leur usage pratique et des contraintes techniques qu'elles doivent respecter. Relève du fait la question de savoir comment une œuvre se présente et si l'architecte a créé quelque chose de nouveau, ou s'il s'est limité à juxtaposer des lignes ou des formes connues. C'est en revanche une question de droit que de juger si, au vu des faits retenus, la notion juridique de l'œuvre a été correctement appliquée (c. 3.1). Il résulte de l'état de fait dressé par la cour précédente que la villa litigieuse est le fruit d'un travail intellectuel et qu'elle possède un cachet propre (c. 3.2). L'architecte, qui conçoit une œuvre destinée à satisfaire les besoins du maître de l'ouvrage, dispose d'un droit à l’intégrité plus restreint que les autres auteurs, vu l'art. 12 al. 3 LDA. Cet alinéa est mal placé à l'art. 12 LDA. Pour les œuvres d'architecture, l'auteur (l'architecte) perd, au profit du propriétaire, les prérogatives découlant de l'art. 11 al. 1 LDA. En d'autres termes, le propriétaire a fondamentalement le droit de modifier l'œuvre architecturale (c. 4.2). Ce droit du propriétaire reste toutefois soumis à une double limite : premièrement, il ne peut réaliser la modification projetée si elle porte atteinte au noyau dur du droit à l'intégrité (art. 11 al. 2 LDA) ; la deuxième limite découle de l'art. 2 al. 2 CC, selon lequel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (c. 4.2.1). Si l'architecte entend s'assurer le maintien en l'état de son œuvre, il peut prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu'il conserve le droit d'interdire des transformations, ou qu'il se réserve le droit de les exécuter lui-même (c. 4.2.3). Il résulte de l'art. 11 al. 2 LDA et de la jurisprudence qu'il faut seulement se demander si une modification est attentatoire à la personnalité de l'architecte. Contrairement à ce qui se fait en Allemagne, il n'y a pas lieu d'entreprendre une pesée des intérêts de celui-ci et du propriétaire de l'œuvre; on ne peut pas non plus s'abstenir d'examiner l'atteinte à la personnalité de l'auteur pour la seule raison que celui-ci y aurait préalablement consenti (c. 4.3). Malgré un courant de doctrine allant en sens contraire, cet avis du TF doit être confirmé. L'interprétation repose en effet sur l'énoncé clair de l'art. 11 al. 2 LDA : d'une part, cette disposition ne contient aucun renvoi à l'art. 28 CC ; d'autre part, elle règle explicitement la question du consentement en indiquant que, même si celui-ci a été donné contractuellement par l'auteur, cela ne justifie en principe pas - contrairement à ce que prévoit l'art. 28 al. 2 CC - l'atteinte à son droit. Lorsque le législateur entendait effectivement renvoyer, dans la LDA, aux dispositions du Code civil, il l’a fait de manière expresse (cf. art. 33a LDA). D'un point de vue systématique et téléologique, on relèvera aussi que la protection accordée à l'auteur par l’art. 11 al. 2 LDA coïncide dans une large mesure avec la protection de l'art. 27 al. 2 CC, selon lequel nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage, dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Or, l'existence d'un engagement excessif (au sens de l'art. 27 al. 2 CC) doit être établie exclusivement en fonction de son effet sur celui qui s'est obligé, sans appréciation globale tenant compte également de l'intérêt de tiers (c. 4.4). S'agissant de l'atteinte à la personnalité au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, ce n'est pas l'intégrité de l'œuvre qui est protégée, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’architecte en tant que personne. A cet égard, le législateur a préconisé une interprétation restrictive de l'art. 11 al. 2 LDA (c. 4.5). Si l’œuvre a un degré d’individualité élevé, le juge sera plus enclin à admettre que l'altération constitue une atteinte à la réputation (c. 4.6). Pour juger de l'atteinte à la personnalité de l'auteur, il faut se fonder sur des considérations objectives et non la mesurer à l'aune de la sensibilité plus ou moins exacerbée de cet auteur. L'architecte d'une école ou d'un centre commercial sera en principe conscient de la vocation utilitaire de son œuvre, et donc du fait que le propriétaire de l'immeuble dispose d'une plus grande latitude. Au contraire, pour une église, on sera plus vite enclin, en cas de transformation, à admettre une lésion de la réputation de l'architecte qui en a entrepris la réalisation. Il importe aussi de savoir si le bâtiment a bénéficié ou non, avant la transformation projetée, d'une longue et importante exposition tant par sa fréquentation par le public que par sa présence dans les recueils de référence architecturales. Si l'œuvre a fait l'objet d'une importante exposition, le risque que, une fois la modification réalisée, le public se fasse une mauvaise image de l'auteur de l'œuvre initiale est réduit. L'importance et la nature des modifications doivent également être prises en compte, notamment leur impact temporaire ou définitif sur l'œuvre. De même, il s'agit d'examiner la finalité des modifications et des adaptations projetées. Si elles sont dictées par des désirs purement esthétiques, le juge sera plus vite enclin à les déclarer contraires à l’art. 11 al. 2 LDA (c. 4.6.1). En l’espèce, il semble que, pour une maison familiale, la destination utilitaire soit au premier plan. Il ressort également de l'expertise que si la villa litigieuse présente des éléments qui la distinguent des villas communément érigées, il est vraisemblable qu'il existe des précédents pour chacun de ses éléments dans d'autres constructions ou dans l'histoire de l'architecture. D’autre part, la création de l'architecte a fait l'objet de plusieurs publications entre 2002 et 2008, et donc d'une exposition relativement importante. Les observateurs intéressés ont ainsi pu se faire une image de la réalisation de l'architecte. Sa modification est de nature fonctionnelle, en ce sens qu'elle répond à un besoin des propriétaires et de leurs enfants. L'adaptation projetée (réversible) ne modifie pas l'œuvre initiale de manière définitive. En résumé, ces divers indices ne vont pas dans le sens d'une grande intensité de la relation entre la personnalité de l'auteur et son œuvre; quant aux modifications projetées, même si elles ont un impact sur l'aspect de la maison, elles sont de nature fonctionnelle, de sorte que les atteintes sont de celles qui ne commandent pas une protection impérative de l'auteur. C'est ainsi en transgressant l'art. 11 al. 2 LDA que la cour cantonale a admis la demande et fait interdiction aux défendeurs de mettre en œuvre les travaux modifiant leur villa. Les propriétaires n’ont commis aucun abus de droit (c. 5.2.2). [VS]

- Art. 27

-- al. 2

- Art. 28

-- al. 2

- Art. 2

- Art. 12

-- al. 3

- Art. 11

-- al. 2

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 2

TFB, 6 décembre 2016, S2016_004 (d) (mes. prov.)

Action en interdiction, mesures provisionnelles, imitation, doctrine des équivalents, fonction objective, solution équivalente, limitation d'une revendication, Prosectuion History Estoppel, bonne foi, principe de la confiance ; art. 69 CBE ; art. 66 a LBI ; art. 2 CC

Afin de déterminer si l’on se trouve en présence d’une imitation illicite d’une invention brevetée, il convient d’appliquer la doctrine des équivalents. Se posent alors trois questions : 1. Les caractéristiques substituées remplissent-elles la même fonction objective (même effet) ? On se fondera ici sur les principaux effets innovants découlant du brevet. 2. Les caractéristiques substituées et leur même fonction objective sont-elles rendues évidentes à l’homme du métier par l’enseignement du brevet (accessibilité) ? Ce n’est pas l’état de la technique, mais le brevet litigieux qui constitue le point de départ pour répondre à cette question. 3. Enfin, l’homme de métier, en s’orientant selon la lettre de la revendication et à la lumière de la description, aurait-il considéré que les caractéristiques substituées présentent une solution équivalente ? (c. 4.5.2, c. 4.6.1.). Même si la Suisse, comme d’autres pays européens d’ailleurs, ne connaît pas la Prosecution History Estoppel, l’historique de la procédure du dépôt du brevet peut et doit même être prise en considération en particulier si une revendication a été limitée par le déposant afin d’obtenir le brevet. En application du principe de confiance énoncé à l’art. 2 CC, le titulaire du brevet est lié par les limitations qu’il a faites à son brevet dans le cadre de la procédure d’octroi. Il ne peut pas, par la suite, contourner ces limitations par la voie de la doctrine des équivalents (c. 4.5.3). [DK]

« VW-LAND TOGGENBURG », usage à titre de marque, droits conférés par la marque, risque de confusion indirect, publicité, enseigne, péremption ; art. 2 CC, art. 3 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

L’art. 13 al. 2 lit. e LPM permet au titulaire d’une marque d’interdire à des tiers l’utilisation d’un signe dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM, et en particulier de l’apposer sur des papiers d’affaires ainsi que de l’utiliser à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans les affaires. L’art. 3 al. 1 LPM exclut de la protection les signes plus récents en particulier lorsqu’ils sont si similaires à une marque antérieure qu’il en résulte un risque de confusion. Un tel risque existe lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. C’est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude des signes et attribuent les produits qui portent l’un ou l’autre de ceux-ci au mauvais titulaire de la marque ; ou lorsque le public fait bien la différence entre les signes, mais déduit de leur similitude de faux liens entre leurs titulaires. Le commerçant qui utilise la marque d’un tiers pour offrir des produits originaux de cette marque ou pour faire de la publicité pour des travaux ou des services se rapportant à de tels articles ne viole pas le droit des marques si sa publicité se réfère clairement à ce qu’il offre en propre. Chacun peut utiliser les indications décrivant sa propre offre de produits ou de services, même si des marques de tiers sont ainsi touchées. Les titulaires de marques ne peuvent pas prescrire aux revendeurs de leurs produits originaux ou à ceux qui fournissent des prestations en lien avec ceux-ci comment les mettre en circulation, ni comment en faire la publicité. Toutefois, la publicité générale de la marque qui, sans lien avec un assortiment de produits déterminés ou de services concrets, porte sur l’apparence et la renommée de la marque elle-même auprès du public en général demeure réservée au titulaire de la marque. La publicité recourant à la marque d’un tiers trouve également ses limites lorsqu’elle éveille auprès du public l’impression erronée de l’existence de liens particuliers entre le titulaire de la marque et celui qui s’y réfère pour promouvoir l’offre qui lui est propre (c. 2.2.1). Dans le cas particulier, l’indication « VW-LAND TOGGENBURG » désigne le garage exploité par la recourante. Le signe revêt une fonction distinctive dans la mesure où il individualise les locaux commerciaux de la recourante qu’il distingue des autres garages. Il y a ainsi un usage concurrent (« Mitgebrauch ») à titre distinctif de la marque VW de la demanderesse. L’utilisation conjointe (« Mitverwendung ») d’un signe comme enseigne, respectivement pour désigner une activité commerciale, tombe aussi sous le coup du droit exclusif conféré par la marque à son titulaire selon l’art. 13 al. 2 lit. e LPM. Peu importe que la désignation « VW » soit une information utilisée de manière descriptive par la recourante pour donner des indications sur son offre. La mention « VW-LAND TOGGENBURG » éveille auprès du public l’impression erronée qu’une relation particulière existerait entre le titulaire de la marque et l’exploitant du garage. Le public n’y voit pas l’offre large de certains produits de marque mais la désignation d’une entreprise du titulaire de la marque ou en tout cas présentant certains liens avec celui-ci (c. 2.2.2). Il y a péremption du droit d’agir et la mise en œuvre d’un droit est abusive lorsqu’elle contredit un comportement antérieur et déçoit les attentes légitimes ainsi suscitées. En l’espèce, l’action en interdiction ouverte par l’intimée n’est pas en contradiction avec sa passivité antérieure. En effet, tant que la recourante a été la représentante et la fournisseuse de services agréé d’une des demanderesses (soit pendant plus de 10 ans) elle était contractuellement autorisée à utiliser la marque concernée. Elle n’a donc pas porté atteinte à cette marque et aucune attente légitime n’a pu être éveillée chez elle concernant une autorisation de continuer l’utilisation de la marque après la fin du contrat. Seule n’est ainsi à prendre en compte pour déterminer s’il y aurait péremption du droit d’agir, la durée pendant laquelle le signe « VW-LAND TOGGENBURG » a été utilisé entre la fin des relations contractuelles entre les parties à mi-2014 et le dépôt de la demande début octobre 2016. La recourante a pendant cette période fait l’objet de plusieurs mises en demeure écrites de la part d’une des demanderesses (en particulier en août 2014 et en mai 2015), il n’y a donc pas péremption du droit d’agir au sens de l’art. 2 CC (c. 2.3). [NT]

-- indirect

Motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, degré d’attention moyen, force distinctive faible, force distinctive accrue par l’usage, usage de la marque, usage à titre de marque, interruption de l’usage de la marque, délai de grâce, action en interdiction, action en constatation de la nullité d’une marque, intérêt digne de protection, nullité d’une marque, marque défensive, marque combinée, marque verbale, logo, territorialité, territoire suisse, lien géographique suffisant, apposition de signe, dilution de la marque, péremption, abus de droit, site Internet, blocage de sites Internet, nom de domaine, contournement, lumière, lampe, luminaire, Coop, recours rejeté ; art. 2 al. 2 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 52 LPM, art. 55 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM.

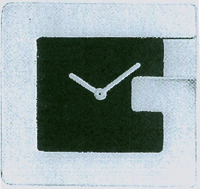

La défenderesse, le groupe Coop, est titulaire de la marque combinée « Lumimart » (fig. 1), déposée en 1996 en classe 11 pour des appareils et équipements d’éclairage. Elle détient une filiale qui distribue des luminaires et des sources lumineuses sous ce nom. Sur son site Internet www.lumimart.ch, elle utilise depuis 2018 un nouveau logo (fig. 2). La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui distribue le même types de produits en Suisse, sous le nom de « Luminarte ». Elle est titulaire de la marque verbale « Luminarte », déposée en 2013. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie a constaté la nullité de la marque suisse « Luminarte » (sauf pour certains produits spécifiques), et a interdit à la demanderesse de commercialiser des luminaires et des sources lumineuses en Suisse sous ce signe. Selon le principe de territorialité, les droits de propriété intellectuelle et les prétentions découlant de la loi contre la concurrence déloyale sont limités au territoire de l’Etat qui accorde la protection. Par conséquent, l’action de l’art. 55 LPM ne permet d’interdire que les actes qui ont lien géographique suffisant avec la Suisse. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit Suisse », comme le prétend la recourante, mais plutôt une conséquence du principe de territorialité (c. 5.2). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait d’offrir la possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage tombant sous le coup du droit suisse des marques. L’usage suppose un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si les mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.3). Le prononcé d’une interdiction sur le fondement de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’interdiction, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement visé fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur (c. 6.1). La recourante considère que la défenderesse n’a pas utilisé le logo déposé comme marque combinée depuis septembre 2018, et qu’elle n’aurait par conséquent d’intérêt juridiquement protégé ni à obtenir l’interdiction de l’usage litigieux, ni à faire constater la nullité de sa marque. La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une marque qu’il n’utilise pas peut se prévaloir de son droit à la marque (c. 6.3.1). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection n’est accordée que pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’art. 12 al. 1 LPM prévoit qu’à l’expiration d’un délai de grâce de cinq ans, le titulaire qui n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés ne peut plus faire valoir son droit à la marque. La doctrine admet que le délai de grâce ne s’applique pas seulement pendant la période comprise entre l’enregistrement et la première utilisation, mais aussi en cas d’interruption de l’utilisation après que celle-ci a déjà commencé. Cela est également indiqué par l’art. 12 al. 2 LPM, qui mentionne la « reprise » de l’utilisation (c. 6.3.2). La juridiction inférieure a considéré que la marque de la défenderesse n’ayant pas été utilisée depuis septembre 2018, elle bénéficiait encore du délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM, et que la défenderesse pouvait donc encore faire valoir son droit à la marque à l’encontre de la recourante. Cette dernière soutient qu’en l’espèce, l’usage de la marque a été définitivement abandonné, ce qui entraînerait l’inapplicabilité du délai de grâce (c. 6.3.3). Si l’usage de la marque peut cesser pendant la période de grâce de cinq ans sans atteinte au droit à la marque, il est toutefois exact que la règle de l’art. 12 LPM ne protège pas les marques enregistrées de manière abusive. Les marques qui ne sont pas déposées dans le but d'être utilisées, mais qui sont destinées à empêcher l'enregistrement de signes correspondants par des tiers ou à accroître l'étendue de la protection des marques effectivement utilisées, ne peuvent prétendre à la protection. En particulier, le titulaire d'une telle marque défensive ne peut pas invoquer le délai de grâce de cinq ans pour l'usage en vertu de l'article 12 al. 1 LPM. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la doctrine, principalement francophones, qui considère que l’abandon de la marque entraîne également une perte (définitive) des droits avant la fin du délai de grâce de cinq ans. Il s’agit de cas d’abus dans lesquels la marque est défendue sans qu’il n’y ait d’intention de l’utiliser à nouveau. De telles circonstances n'ont pas été établies en l'espèce. La défenderesse a utilisé le signe de manière continue pendant 20 ans en relation avec les produits pour lesquels la marque est revendiquée, et il n’apparaît pas qu’elle soit utilisée de manière défensive. Le simple fait que la défenderesse ne paraisse pas utiliser la marque actuellement ne permet pas de conclure à un abus. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la marque est encore protégée et que la défenderesse peut faire valoir son droit à la marque (c. 6.3.4). En lien avec l’action en interdiction, la recourante fait valoir que l’instance précédente a conclu à tort à l’existence d’un motif relatif d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 7). Pour déterminer s’il existe une similarité de produits au sens de cette disposition, les produits pour lesquels la marque de la défenderesse est enregistrée doivent être comparés aux produits ou services pour lesquels il existe la menace d’un usage (c. 7.2). La défenderesse revendique la protection pour des appareils et équipements d’éclairage (classe 11). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que ces produits sont similaires à ceux de la recourante. Même les armatures et équipements d’éclairage sont étroitement liés aux produits d’éclairage. En particulier, l'un ne peut être utilisé utilement sans l'autre. Ces produits sont perçus dans leur ensemble par le public. Ils ont la même finalité et sont destinés à des groupes de clients similaires (c. 7.3). La recourante estime que sa présence sur le marché suisse est limitée à la vente en ligne (dans les catégories des luminaires et des équipements d'éclairage). Les produits qu'elle vend proviendraient exclusivement de tiers et seraient identifiés comme tels. Le signe « Luminarte » qu'elle utilise ne serait donc pas associé par le consommateur suisse moyen aux luminaires, mais serait compris comme une indication se rapportant à ses services commerciaux. En particulier, ses activités ne relèveraient pas des classes de produits 9 et 11. Elle n'utiliserait pas les signes en cause à titre de marques, mais en ferait uniquement usage à d’autres fins, dont la désignation d’une boutique un ligne et d’un site web, et sur des documents commerciaux. La recourante se réfère à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’utilisation d’un signe pour nommer un magasin et sur des sacs cabas ne tombe pas sous le coup du droit des marques. Étant donné qu’elle n'a pas apposé les signes sur les produits eux-mêmes, la défenderesse ne pourrait selon elle pas faire interdire l'utilisation des signes litigieux (c. 7.4.1). Sous l'empire de l'ancienne loi sur les marques, abrogée le 1er avril 1993, la pratique du Tribunal fédéral était en effet que le droit à la marque d'un tiers ne pouvait être violé que par l'utilisation d'un signe sur le produit lui-même ou sur son emballage. Le législateur a estimé que cette situation juridique n'était pas satisfaisante, et s’est explicitement écarté de la pratique précitée du Tribunal fédéral en adoptant l’art. 13 al. 2 lit. e LPM dans la nouvelle loi sur la protection des marques de 1992. Ainsi, le titulaire de la marque peut interdire à des tiers l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM sur des papiers d’affaires, à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans la vie des affaires. Cette notion doit être comprise dans un sens large ; elle couvre également l'usage d'un signe qui n'est pas directement lié aux produits ou aux services concernés (c. 7.4.2). La situation juridique créée par l'article 13 al. 2 lit. e LPM prive les arguments de la demanderesse de tout fondement. Il est incontestable qu'elle utilise le signe « Luminarte » (y compris le logo et le nom de domaine) à titre de marque. Le fait que les produits qu'elle vend ne portent pas ce signe est sans importance. La demanderesse se fonde essentiellement sur l'allégation selon laquelle elle fournit un service, alors que la marque de l'intimé n'est protégée que pour des produits. Or, selon les constatations de la juridiction inférieure, le « service » de la recourante consiste essentiellement en la vente de luminaires et d'appareils d'éclairage, c'est-à-dire les produits pour lesquels la marque de la défenderesse revendique la protection. Il existe donc un lien si étroit que l'offre de la recourante est facilement perçue comme liée à celle de la défenderesse. En outre, il n’est pas exact que les biens sont en soi dissemblables des services. Selon la jurisprudence, la similitude entre les services, d'une part, et les marchandises, d'autre part, doit être présumée, par exemple s'il existe un lien habituel sur le marché en ce sens que les deux produits sont typiquement proposés par la même entreprise sous la forme d'un ensemble de services uniforme. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a affirmé la similarité au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, et il ne fait aucun doute que la défenderesse peut faire valoir l’art. 13 al. 2 lit. e LPM à l’encontre de la recourante. La question de savoir si la vente de produits sur Internet constitue un service au sens du droit des marques ou si la marque est utilisée pour identifier les produits vendus en eux-mêmes peut rester ouverte (c. 7.4.3). L’art. 3 al. 1 lit. c LPM suppose l’existence d’un risque de confusion (c. 8), que l’instance précédente a admis à raison (c. 8.3). Comme elle l’a expliqué à juste titre, les appareils et équipements d’éclairage sont vendus dans des magasins spécialisés et dans des magasins de meubles, ainsi que dans des grandes surfaces destinées au grand public. Les destinataires achètent ces produits avec un degré d’attention moyen, plus élevé que pour les biens de grande consommation d’usage courant (c. 8.3.1). Le tribunal de commerce a considéré que la marque de la recourante, bien que composée d’éléments descriptifs, bénéficie d’une certaine force distinctive, qui doit être considérée comme faible. Toutefois, il a constaté que cette force distinctive s’est accrue avec l’usage, en se fondant notamment sur l’utilisation de longue date du signe depuis 1998, sur la large diffusion des magasins spécialisés portant le signe ainsi que sur les efforts publicitaires intensifs consentis. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations (c. 8.3.2.1). Il faut donc admettre, comme l’a fait l’instance précédente, que la marque de la défenderesse possède une force distinctive accrue, et un large champ de protection (c. 8.3.2.4). La comparaison des signes « Lumimart » et « Luminarte » révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment parce que leurs préfixes sont identiques et parce que la séquence des voyelles et des consonnes est quasiment identique. La différence dans le nombre de syllabes n'est pas d'une importance décisive au regard de la longueur totale des signes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent au marché des luminaires pour l’un, et à l’art de l’éclairage pour l’autre, et a ainsi reconnu leurs significations différentes. Les éléments figuratifs des signes respectifs sont eux aussi différents. C’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante sont similaires à la marque de la défenderesse, en tenant compte que du fait que le caractère distinctif de la marque de la défenderesse a été substantiellement renforcé par de nombreuses années d’efforts publicitaires. C’est aussi à raison qu’il a adopté un standard particulièrement strict en tentant compte de la similitude des produits pour lesquels les signes sont utilisés. Même l'ajout par la recourante de l'indication « die Lichtmacher » en minuscules dans une police de caractères conventionnelle n'est pas de nature à éliminer le risque de confusion du point de vue de la clientèle concernée. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle, sur la base d'une appréciation globale, il est clair que les signes de la recourante créent un risque de confusion, résiste à l'examen du Tribunal fédéral (c. 8.3.3). Le fait que les désignations du domaine public ne puissent être monopolisées n’implique pas que les termes « lumi », « mart » et « arte », qui appartiennent au domaine public, peuvent être exclus de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion. Même les éléments qui appartiennent au domaine public peuvent influencer l’impression générale produite par les marques (c. 8.3.4). La question d’une éventuelle dilution de la marque de la défenderesse ne se pose pas en l’espèce, car le caractère distinctif de la marque ne résulte pas principalement de son originalité, mais de la réputation qu’elle a acquise auprès du public. Le fait qu’il existe de nombreux enregistrements de marques avec les éléments « lumi » et « mart » est une expression du fait que ces éléments ne sont pas originaux. L’instance précédente en a tenu compte dans l’évaluation du risque de confusion (c. 8.3.5). L’instance précédente n’a commis aucune violation du droit fédéral en admettant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et en reconnaissant à la défenderesse le bénéfice des droits de l’art. 13 al. 2 LPM (c. 8.4). La recourante allègue en outre que les prétentions découlant du droit des marques sont périmées, car la défenderesse aurait trop tardé à réagir (c. 9). L’art. 2 al. 2 CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La péremption présuppose que l’ayant droit avait connaissance de l’atteinte à ses droits par l’usage d’un signe identique ou similaire, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il a toléré cet usage pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation a acquis entre-temps, de bonne foi, une position digne de protection (c. 9.1). Il faut que l’auteur de l’atteinte ait acquis une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Il doit penser que l’ayant droit agit passivement en ayant connaissance de l’atteinte, et non par simple ignorance. Il va de soi que cette connaissance doit se rapporter à une atteinte à la marque en Suisse (c. 9.3.3). L’instance précédente a relevé que le domaine www.luminarte.ch était accessible depuis 2008. Elle considère toutefois que la défenderesse n’avait pas d’obligation générale de surveiller les domaines nationaux, d’autant plus que les visiteurs de ce site web étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site web, quant à lui, n’était pas clairement destiné à la Suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. L’auteur de l’infraction ne peut pas s’attendre à ce que l’ayant droit surveille en permanence tous les mouvements effectués sur le marché (c. 9.3.4). Si le titulaire tolère une atteinte à son droit, la période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que l’ayant droit tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans. Comme l’a considéré avec raison le tribunal de commerce, la défenderesse n’a pas commis d’abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (c. 9.4.2). Enfin, la recourante reproche à l’instance précédente d’avoir, partiellement, admis l’action en nullité (c. 10). Dans le cadre de l’action en nullité se fondant sur l’art. 52 LPM, les marques en cause doivent être comparées telles qu’inscrites au registre. La similarité des produits doit s’apprécier en prenant en compte les produits pour lesquels les marques revendiquent la protection, selon leur inscription au registre (c. 10.3). On ne saurait reprocher à l’instance précédente une violation du droit fédéral lorsqu’elle a constaté que la marque suisse de la recourante était nulle pour la plupart des produits revendiqués (c. 10.5). En résumé, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les signes de la plaignante sont (dans une large mesure) exclus de la protection des marques en vertu de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM. L’action en cessation fondée sur l’art. 55 al. 1 LPM, en lien avec l’art. 13 al. 2 LPM, doit donc être admise. C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a admis l’action en constatation fondée sur l’art. 52 LPM (c. 11). Le recours est rejeté (c. 12). [SR]

Action, voir ég. cumul d’actions

- moyen

- moyen

- de grâce

-- faible

- verbale

- combinée

-- relatifs

- rejeté

- Art. 2

- Art. 12

-- al. 1

- Art. 55

-- al. 1 lit. a

- Art. 13

-- al. 2 lit. e

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 52

- Art. 11

-- al. 1

sic! 9/2021, p. 487 (rés.) « Sherlock + Sherlock’s » ; Demande de radiation d’une marque, procédure administrative en radiation, abus de droit, qualité pour agir, légitimation active, swissness, usage de la marque, preuve du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, défaut d’usage, fardeau de la preuve ; art. 2 CC, art. 35a LPM

La recourante conteste la demande de radiation concernant les marques N°517'858 « SHERLOCK’S », et N°461’529 « SHERLOCK » effectuée par l’intimée au motif que celle-ci commet un abus de droit dans la mesure où elle a pour seul objectif d’agir contre les marques de la recourante mais ne prévoit pas d’utiliser elle-même les marques ainsi radiées (état de fait A et B). Bien que l’abus de droit n’ait été invoqué que lors du recours, les documents déposés par la recourante qui se rapportent à des faits produits avant l’admission des demandes de radiation doivent être pris en compte (c. 2.2). Comme l’abus de droit invoqué concerne la légitimation de l’intimée et qu’il s’agit d’une condition procédurale, le TAF doit l’examiner dans la procédure de recours et entendre les arguments de la recourante (c. 2.3). La demande de radiation pour défaut d’usage de l’art. 35a LPM est entrée en vigueur avec le paquet Swissness et a pour but de permettre une procédure plus simple et moins coûteuse que l’alternative qu’est la procédure civile (c. 3.2). Une marque n’est protégée que si elle est utilisée (c. 3.3). C’est le demandeur qui supporte le fardeau de la preuve de la vraisemblance du non-usage d’une marque. Le titulaire peut contester les éléments rendant vraisemblable le non-usage, démontrer qu’il utilise bien sa marque ou faire valoir des motifs légitimes (c. 3.4). La recourante considère que l’intimée commet un abus de droit dans la mesure où aucun intérêt à agir ne légitime sa demande de radiation (c. 4.1). L’intimée a respecté les prescriptions de forme et payé les frais afférents à sa demande de radiation (c. 5). La demande, ouverte à « toute personne », est fondée sur l’intérêt public à la bonne tenue du registre. De plus, la protection s’éteint non pas dès la radiation, mais dès que la marque n’est pas utilisée. Cette ouverture est limitée par la difficulté pour le demandeur de rendre vraisemblable le non-usage, mais est justifiée par l’insécurité juridique générée lorsqu’une marque est enregistrée mais pas utilisée (c. 5.1). Cette obligation de motivation doit prévenir les abus de droit (c. 5.2). C’est donc à raison que l’instance précédente a admis à l’intimée un intérêt à agir (c. 5.3). La demande peut cependant être abusive nonobstant l’intérêt public à la tenue du registre. Le TAF a ainsi considéré que l’abus de droit ne peut être invoqué dans une procédure d’opposition que contre les arguments disponibles dans cette procédure par exemple si la titulaire de la marque attaquée est responsable du non-usage de la marque opposante (c. 6.1). L’intérêt pour agir qui peut exceptionnellement faire défaut dans une procédure d’opposition, par exemple lorsque le demandeur ne peut ou ne doit pas utiliser le signe en question. Cette pratique ne se fonde pas sur l’interdiction de l’abus de droit de l’art. 2 CC, mais sur la nécessité d’un intérêt privé à la protection juridique dans la procédure civile qui n’existe pas dans la procédure administrative de radiation fondée sur l’intérêt public à la tenue du registre (c. 6.2). Le fait que l’intimée soit un « troll » des marques n’impacte pas sa légitimité pour agir (c. 7.1). La recourante n’a pas déposé de preuves supplémentaires destinées à rendre l’usage de ses marques vraisemblable (c. 7.2). L’intimée a demandé la radiation de deux marques et rendu vraisemblable leur non-usage. C’est à raison que l’instance précédente a admis la demande de radiation. Le recours est rejeté (c. 7.4). [YB]

- active

HG AG, 7 novembre 2007, HOR.2006.3 (d)

sic! 10/2008, p. 707- 713, « SBB-UhrenIII » ; droits d’auteur, contrat, transfert de droits d’auteur, œuvre, œuvre des arts appliqués, horlogerie, CFF, individualité, élément fonctionnel, design, conditions de la protection du design, œuvre dérivée, péremption, bonne foi, prescription ; art. 2 al. 2 CC, art. 41 CO, art. 60 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 2 al. 2 lit. f LDA.

Cf. N 21 (arrêt du TF dans cette affaire).

- Art. 2

-- al. 2

- Art. 60

- Art. 423

- Art. 62

- Art. 41

- Art. 2

-- al. 2 lit. f

sic! 9/2007, p. 635-638, « Bugatti » ; droits conférés par la marque, marque de haute renommée, péremption, bonne foi, réputation, notoriété, marque notoirement connue ; art. 2 al. 2 CC, art. 12 LPM, art. 15 LPM.

En ce qui concerne les conditions de la péremption du droit d'agir, à côté de l'écoulement d'une longue période d'inaction, il est nécessaire que le défendeur se soit constitué une situation digne de protection pour que le demandeur soit déchu de la possibilité de faire valoir ses droits. La notion de marque de haute renommée doit correspondre au but de l'art. 15 LPM, qui est de protéger ces marques contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celles-ci et la mise en danger de leur caractère distinctif. On est en présence d'une marque de haute renommée lorsque la force publicitaire de la marque facilite la vente d'autres produits que ceux pour lesquels elle était destinée à l'origine et lorsqu'elle est connue en dehors du seul cercle des acheteurs potentiels des produits originaires. La notoriété d'une marque ne doit pas être confondue avec sa haute renommée, qui n'est pas donnée du simple fait qu'une marque est connue d'un large public, mais qui nécessite que cette dernière bénéficie en plus d'une image généralement positive auprès du public.

KG ZG, 29 mai 2008, A3 2008 39 (d)

sic! 1/2009, p. 39-42, « Resonanzetikette III » ; action, action en remise du gain, violation d’un brevet, preuve, estimation, péremption, prescription, délai, registre des brevets, faute, dol, mauvaise foi, diligence, intérêts ; art. 2 al. 2 CC, art. 8 CC, art. 42 al. 2 CO, art. 60 al. 2 CO, art. 73 CO, art. 423 CO, art. 81 LBI, art. 70 al. 3 aCP.

Il n'est pas possible d'appliquer l'art. 42 al. 2 CO par analogie afin de procéder à une estimation lorsque, faute d'une comptabilité en règle, l'entreprise, gérante (art. 423 CO), n'est pas en mesure de prouver les coûts de revient qu'elle allègue (c. 3.3). L'action en délivrance du gain n'est pas périmée (art. 2 al. 2 CC) en raison du fait qu'elle n'est déposée, vu la complexité de la situation, que deux ans après la connaissance de la violation du brevet, ce d'autant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que le lésé entendait ainsi profiter économiquement de la violation du brevet (c. 4.4). L'action qui découle de la violation intentionnelle d'un brevet est soumise au délai de prescription pénal de 5 ans (art. 60 al. 2 CO, art. 81 LBI, art. 70 al. 3 aCP). La seule présomption légale de la connaissance du contenu du registre des brevets européens ne suffit pas à établir l'existence d'une violation intentionnelle (dol ou dol éventuel) (c. 5.3). Afin de prétendre à la restitution du gain, le lésé doit prouver la mauvaise foi ou la faute du gérant (art. 423 CO, art. 8 CC). Viole son devoir de diligence et est de mauvaise foi la personne qui, avant de fabriquer et de commercialiser un produit (dans un domaine très spécialisé), néglige de s'assurer qu'une telle activité ne viole pas les brevets de tiers (c. 7.3). En cas de restitution du gain, un intérêt compensatoire de 5 % (art. 73 CO) est dû à partir du moment où le fait dommageable a eu des effets financiers (c. 8.1).

- Art. 8

- Art. 2

-- al. 2

- Art. 73

- Art. 60

-- al. 2

- Art. 42

-- al. 2

- Art. 423

- Art. 70

-- al. 3

- Art. 81

Action, action en fourniture de renseignements, violation d’un brevet, cause à caractère pécuniaire, droit international privé, droit étranger, arbitraire, décision étrangère, contrat, prescription, délai, abus de droit ; art. 96 lit. b LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 18 LDIP, art. 117 al. 2 et 3 LDIP, art. 148 LDIP, § 199 al. 1 dBGB.

En vertu des art. 117 al. 2 et 3 et 148 LDIP, le droit allemand est applicable à la demande de renseignements litigieuse (c. 2). D'après l'art. 96 lit. b LTF, dans une affaire pécuniaire, un recours ne peut être formé que pour application arbitraire (c. 2.2) du droit étranger désigné par le droit international privé suisse (c. 2.1). Les recourantes ont été condamnées en Allemagne, dans le cadre d'un jugement constatant la violation d'un brevet, à fournir à B. des renseignements portant sur la commercialisation de cartouches d'encre (c. A). Ne constitue pas une application arbitraire du § 199 al. 1 dBGB le fait de considérer que le délai de prescription (de 3 ans) — auquel est soumis le droit à des renseignements (au sujet d'informations auxquelles les recourantes n'avaient pas accès dans le cadre de leurs rapports contractuels avec l'intimée) litigieux (c. 3) — a commencé à courir le 31 décembre 2003, c'est-à-dire à la fin de l'année durant laquelle le jugement allemand a été rendu et durant laquelle les recourantes ont donc eu connaissance du fondement de leur droit à des renseignements à l'encontre de l'intimée. N'y change rien le fait que B. n'ait (par écrit), que le 25 février 2008, invité les recourantes à faire valoir leur droit à des renseignements à l'encontre de l'intimée (c. 3.1-3.2). En application de l'art. 18 LDIP et vu que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, c'est conformément au droit suisse (art. 2 al. 2 CC) que doit être jugée la question de savoir si l'exception de prescription est soulevée de manière abusive par l'intimée (c. 4.1). En l'occurrence, le comportement de l'intimée n'est pas constitutif d'un abus de droit (c. 4.2).

- Art. 2

-- al. 2

Droit allemand

- dBGB

-- § 199 al. 1

- Art. 148

- Art. 117

-- al. 3

-- al. 2

- Art. 18

- Art. 96

-- lit. b

sic! 11/2008, p. 820-823, « Radiatoren » ; péremption, violation d’un brevet, radiateur, abus de droit, bonne foi, arbitraire, délai ; art. 2 al. 2 CC, art. 72 LBI.

Le principe de la bonne foi dans les affaires implique que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle le fasse valoir dès qu'il a connaissance du fait qu'une atteinte lui est portée et qu'il n'attende pas jusqu'au moment où il est devenu inadmissible d'exiger de l'auteur de la violation qu'il en supporte les conséquences. Toutefois, comme seul l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé, une péremption du droit d'agir ne doit pas être admise à la légère (c. 3). L'exigence, connue en droit des marques et selon laquelle l'auteur de la violation du droit de propriété intellectuelle doit avoir acquis une situation digne de protection, n'est pas transposable sans autre à la violation des autres droits de propriété intellectuelle. En matière de brevet d'invention, il convient, pour que les conséquences soient totalement insupportables pour l'auteur de la violation, qu'il ait pris, de bonne foi, des mesures qui ne soient pas facilement réversibles, comme c'est généralement le cas des dispositions prises pour produire ou pour vendre des biens; il faut au surplus que l'atteinte ait été tolérée pendant longtemps (près de dix ans en l'espèce [c. 4.4]) (c. 3.1). Le titulaire du brevet avait de bonnes raisons de penser que les radiateurs du défendeur violaient son brevet puisqu'ils faisaient eux-mêmes l'objet d'un brevet suisse dont il aurait pu demander la traduction à son agent de brevet (c. 4.2) et que deux spécimens s'étaient trouvés en sa possession (c. 4.4). Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de considérer que le titulaire du brevet pouvait prendre des mesures pour vérifier s'il y avait violation de son brevet (c. 4.3). Il n'est pas arbitraire non plus d'admettre la bonne foi du défendeur qui pouvait penser que la forme d'exécution de ses produits ne tombait pas dans le champ d'application du brevet (c. 4.5).

ATF 139 III 424 ; sic! 2/2014, p. 81- 84, « M-Watch II » ; usage de la marque, marque verbale, marque combinée, montre, action en constatation de la nullité d’une marque, action en interdiction, action en radiation d’une marque, recours en matière civile, établissement des faits, complètement de l’état de fait, force distinctive faible, impression générale, radiation d’une marque, droit à la délivrance d’une marque, péremption, enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé ; art. 5 lit. C ch. 2 CUP, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 11 al. 1 CO, art. 2 lit. a LPM, art. 4 LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 35 lit. c LPM, art. 52 LPM, art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP, art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP ; cf. N 410 (vol. 2007-2011 ; Handelsgericht AG, 14 juin 2011, HSU.2010.128 ; sic! 1/2012, p. 36-42, « M-Watch » ; affaire similaire devant le Tribunal de commerce argovien).

La marque doit être utilisée comme elle est enregistrée puisque ce n'est qu'ainsi qu'elle aura le caractère distinctif qui correspond à sa fonction. Une utilisation dans une forme ne différant pas fondamentalement de celle du signe enregistré suffit toutefois, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, ce qui permet au titulaire un usage dynamique de sa marque tenant en particulier compte de l'évolution des exigences du marché et de la concurrence. Il convient cependant que l'élément central de la marque qui lui donne son caractère distinctif soit conservé. Ce qui n'est le cas que si le public considère que le signe utilisé dégage, malgré ses différences, une même impression d'ensemble que le signe enregistré, et reconnaît donc la même marque dans la forme qui est utilisée. Il faut ainsi se demander si le public voit un seul et même signe dans la marque enregistrée et celle qui est utilisée, et si les éléments modifiés, qu'il s'agisse d'ajouts ou de suppressions, ne sont dotés d'aucun caractère distinctif propre. Les exigences en matière d'identité de signe dans l'élément central de la marque sont dans ce cas plus strictes que lorsqu'il est jugé du risque de confusion entre deux signes (c. 2.2.2). Il n'y a pas de principe général selon lequel une marque combinée enregistrée serait utilisée de manière suffisante pour maintenir le droit à la marque lorsque son titulaire n'utilise que l'élément verbal doté de force distinctive. Il convient au contraire d'examiner ce qu'il en est dans chaque cas particulier en tenant compte des circonstances concrètes. Dans la marque enregistrée «  », le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l'utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée «

», le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l'utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée «  » est influencée par la présence de ce cercle vide entre ses deux éléments verbaux qui sont en eux-mêmes à peine distinctifs, puisqu'en tant que signe de l'alphabet seul non imposé par l'usage et en tant que désignation descriptive des produits revendiqués, ils appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il en résulte que l'élément graphique supprimé dans la version utilisée du signe est déterminant pour l'impression d'ensemble de la marque, et que son abandon la modifie de manière significative. L'utilisation du signe « M-WATCH » n'est donc pas suffisante pour valider la marque «

» est influencée par la présence de ce cercle vide entre ses deux éléments verbaux qui sont en eux-mêmes à peine distinctifs, puisqu'en tant que signe de l'alphabet seul non imposé par l'usage et en tant que désignation descriptive des produits revendiqués, ils appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il en résulte que l'élément graphique supprimé dans la version utilisée du signe est déterminant pour l'impression d'ensemble de la marque, et que son abandon la modifie de manière significative. L'utilisation du signe « M-WATCH » n'est donc pas suffisante pour valider la marque «  » au sens de l'art. 11 al. 2 LPM (c. 2.3.1). Du moment que les éléments verbaux « M » et « WATCH » sont à peine distinctifs et appartiennent au domaine public selon l'art. 2 lit. a LPM, l'élément graphique du cercle vide qui les relie joue un rôle prépondérant comme élément distinctif de la marque. Il en résulte que même des modifications légères de cet élément central de la marque peuvent modifier le caractère distinctif de celle-ci. Le remplacement de ce cercle vide par un cercle plein comprenant une croix suisse «

» au sens de l'art. 11 al. 2 LPM (c. 2.3.1). Du moment que les éléments verbaux « M » et « WATCH » sont à peine distinctifs et appartiennent au domaine public selon l'art. 2 lit. a LPM, l'élément graphique du cercle vide qui les relie joue un rôle prépondérant comme élément distinctif de la marque. Il en résulte que même des modifications légères de cet élément central de la marque peuvent modifier le caractère distinctif de celle-ci. Le remplacement de ce cercle vide par un cercle plein comprenant une croix suisse «  » n'est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l'ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d'autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d'un impact particulier dans l'esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont elle est utilisée, cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n'est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L'utilisation ainsi faite de la croix suisse n'est pas purement décorative, et le fait que la LPAP en exclue l'enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a, lui, fait l'objet d'un enregistrement comme marque (c. 2.3.2). L'utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l'art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l'apposition de la marque sur l'objet vendu, du moment que le public comprend l'utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l'utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d'y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu'elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l'espèce. L'apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l'acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (c. 2.4). L'action en radiation d'une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l'art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n'a pas été formalisé mais résulte d'une collaboration entre elles de longue durée (c. 3.2.1-3.2.3). Le droit d'agir en constatation de la nullité d'une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l'art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (c. 3.1 et 3.2 en particulier c. 3.2.2). [NT]

» n'est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l'ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d'autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d'un impact particulier dans l'esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont elle est utilisée, cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n'est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L'utilisation ainsi faite de la croix suisse n'est pas purement décorative, et le fait que la LPAP en exclue l'enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a, lui, fait l'objet d'un enregistrement comme marque (c. 2.3.2). L'utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l'art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l'apposition de la marque sur l'objet vendu, du moment que le public comprend l'utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l'utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d'y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu'elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l'espèce. L'apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l'acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (c. 2.4). L'action en radiation d'une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l'art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n'a pas été formalisé mais résulte d'une collaboration entre elles de longue durée (c. 3.2.1-3.2.3). Le droit d'agir en constatation de la nullité d'une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l'art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (c. 3.1 et 3.2 en particulier c. 3.2.2). [NT]

Action, voir ég. cumul d’actions

Complètement de l'état de fait

-- d'une marque

- en faveur d'un utilisateur autorisé

-- faible

- générale

- verbale

- combinée

- Art. 2

-- al. 2

- Art. 11

-- al. 1

- Art. 5

-- lit. C ch. 2

- Art. 1

-- al. 1 ch. 1

- Art. 2

-- al. 1 ch. 1

- Art. 12

-- al. 1

- Art. 4

- Art. 35

-- lit. c

- Art. 52

- Art. 11

-- al. 2